Vers 2020, je participais sous la supervision de Lucie Chenu à l’écriture de deux dossiers consacrés à la sexualité en science-fiction (pour les numéro 69 et 72 respectivement de la revue Galaxie, sortis en 2021). À l’époque, et ce n’était il y a pas si longtemps, je voyais dans le mot « sexualité » une opportunité de parler d’orientation sexuelle et de rapport au genre. Le sexe en tant que pratique, je n’avais pas grand chose à en dire. Et il me semblait que les hétéro prenaient assez de place pour que je ne ressente pas ni le besoin ni l’envie de parler d’eux.

Et me voilà aujourd’hui avec une démarche précisément inverse : je ne veux pas parler d’identité (ni d’orientation ni de genre). Je veux parler de sexe au sens du désir. J’ai des choses à dire !

On va parler de la place du sexe dans la SF, se demander si les gens n’ont pas, en fait, trop peur de leurs propres désirs pour véritablement les écrire, et partir à la recherche des personnes qui surpassent (ou au moins affrontent) cette peur. On va, en somme, partir à la recherche des imaginaires du désirs.

Plan

- En guise d’introduction : « Sexe » comme dans « agressions sexuelles »

- L’art et la manière

- Effrayants désirs

- C’est pas moi !

- Parenthèse sur la littérature queer (et transfem)

– Dans la continuité du féminisme

– Par et pour les freaks, avec amour - Intimes et vulnérables

- Conclusion

- Bibliographie

- Annexes

Sexe comme dans « agressions sexuelles »

Il y a une apparente contradiction : dans les cercles d’écriture que je fréquente (peuplés de féministes et de queers qui lisent/écrivent de la SF et/ou de la fantasy), revient souvent cette affirmation selon laquelle il y aurait une omniprésence du sexe dans la fiction (au point que ne pas en mettre serait en soi une forme de militantisme). Pourtant, dès que quelqu’un demande « j’aimerais lire de l’imaginaire avec des scènes de sexe, qu’est-ce que vous me conseillez ? » les propositions se comptent souvent sur les doigts d’une main.

Une explication potentielle est que toutes les scènes de sexe ne sont pas marquantes : comme elles ne représentent de toute façon que quelques paragraphes dans un roman de plusieurs centaines de pages, il est possible qu’on en oublie les détails, qu’elles viennent juste confirmer une impression grandissante « ah, encore un roman qui a trouvé utile d’inclure un peu de cul ». Sans compter les scènes mal écrites, qui existent mais qu’on ne remarque que pour les moquer (et qu’on n’a donc pas spécialement envie de recommander, sauf pour rigoler un coup).

La porte du bureau s’ouvrit, poussée par Miss Perth. Ses seins lumineux, tumultueux et horizontalement inclinés, caressèrent l’embrasure quand elle se tourna vers Éric.

[Philip K Dick, En attendant l’année dernière, cette citation vous est aimablement offerte par lea collègue Marc Ang Cho]

Mais il y a quelques temps maintenant que je réfléchis à cette question, et que, au moins dans mes dernières lectures, j’ai suffisamment prêté attention pour confirmer qu’il n’y avait pas de sexe du tout dans la plupart d’entre elles.

Bien sûr, j’ai conscience de la difficulté d’établir des statistiques fiables à partir de mes propres observations et souvenirs : je suis loin d’avoir tout lu, et mes constatations sont peut-être plus révélatrices de mes goûts que de l’état de la science-fiction en générale.

Il y a dans les librairies des rayons entiers estampillés « littérature érotique » dans lesquels je ne mets jamais les pieds, et qui pourtant comportent une section imaginaire (cf la bit-lit, I guess, sur laquelle mes connaissances sont indirectes).

Le truc c’est : je ne cherche pas spécialement à lire de la littérature érotique qui montrerait des actes sexuels en soi. Le peu que j’ai lu (souvent au détour d’une revue ou antho) ne m’a pas spécialement donné envie d’en lire davantage (question de goût).

J’aime la SF pour sa capacité à montrer le réel sous un autre jour, via la distance de la métaphore. Or la sexualité (je ne parle pas ici d’orientation sexuelle, mais des manières de vouloir construire et de construire effectivement une intimité corporelle, seul ou à plusieurs, et d’en tirer ou non du plaisir) est une part importante de nos vies, de nos manières d’interagir et de relationner. Ce n’est certes pas ni vital ni obligatoire, et prétendre le contraire ne mène à rien de bon (comme d’habitude avec les injonctions), mais ce n’en est pas moins important / révélateur. Il me semble qu’il s’agit donc d’un sujet dont la SF aurait du se saisir, comme elle s’est saisie de bien d’autres thématiques.

Bref, je cherche de la SF qui explore la thématique des désirs. Pas de l’érotisme dans un cadre science-fictif. (La frontière est floue, je suppose qu’elle change surtout mes manières de chercher, et donc ma capacité à trouver. Cependant, même s’il existe une SF du désir et/ou du sexe qui s’épanouit dans des sphères qui me demeurent étrangères, cela révèle tout de même que le milieu SF est plus réticent qu’on le dit à parler de sexualité).

On en revient à mon paradoxe : la SF (celle que je lis et dans laquelle je trouve fort peu des réflexions sur le sexe et le désir que je m’attendais pourtant à trouver) a la réputation d’être quasiment obsédée : pendant longtemps, la science-fiction a été associée au Pulp. Elle était dans les années 50 publiée dans des magazines comme Wierd tales dont les couvertures mettaient souvent en scène des femmes dénudées dans des positions suggestives (nota bene néanmoins : en recherchant les couvertures en question pour illustrer cette partie de mon article, il me semble important de noter que les magazines de l’époque ne sont pas non plus homogènes : Wierd tales est celui qui représente le plus volontiers des femmes dénudées/captives/sexy, mais d’autres revues non moins connues ne recourent quasiment jamais à cette imagerie. Ainsi Astounding stories met plutôt en scène des décors, des silhouettes ou des visages, Nebula Science-fiction des vaisseaux ou des machines, etc).

Toujours est-il que la SF a longtemps eu la réputation d’être une sous-littérature pour ado obsédés (image à laquelle certains sont encore attachés). Beaucoup d’autrices de la génération avant moi racontent qu’elles se sont longtemps tenues à l’écart du genre, qu’elles percevaient comme trop sexiste pour y trouver leur place.

Et c’est là, peut-être, qu’est notre premier indice : ces meufs à poil sur les couvertures dénotaient moins d’un goût pour le sexe que d’une vision sexiste.

Est-ce qu’il y a trop de sexe en SF ? Ou est-ce que le peu de sexe qu’il y a en SF relève trop systématiquement d’une objectification du corps des femmes à qui on refuse une personnalité mais qu’on gratifie de seins lumineux, tumultueux et… horizontalement inclinés (?).

La question à se poser, me semble-t-il, ne n’est pas « quel pourcentage de livres de SF (et d’imaginaire en général) contiennent des scènes de sexe ? » (non que ce soit inintéressant, mais les statistiques sont difficiles à établir : on ne peut pas tout lire) mais « quelles était la teneur des scènes de sexe lues dans des livres de SFFF dont on a le souvenir ? »

En ce qui me concerne : les scènes qui me reviennent en premier sont en réalité des scènes d’agression sexuelles, pour ne pas dire de viol.

Parmi les livres que j’ai lu ado, je me rappelle (TW viols sur ce paragraphe) d’une paire de ciseau dépassant du cul d’un cadavre de femme violée sur un champ de bataille dans l’Épée de vérité de Terry Goodkind, de don Benvenuto qui prenait par derrière la fille d’un noble dans le Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, de la bande de gosses du « club des ratés » qui doivent tous coucher avec la seule fille de leur groupe pour échapper au Ça de Stephen King, du personnage féminin du Waylander de David Gemmel qui glissait ses doigts dans les poils pubiens roux de son compagnon pendant qu’il dormait pour ensuite le branler (toujours sans le réveiller), de *beaucoup trop* de scènes dans Le Trône de fer de George Martin, de Leesha qui se fait agresser par des bandits dans le Cycle des démons de Peter V Brett, etc

Bref : les agressions sexuelles représentent une grande partie des scènes de sexe.

En un sens, je suppose que c’est logique : si on regarde les statistiques (14% de femmes adultes et 4% d’hommes adultes victimes de VSS d’après ce dossier de 2019), on a environ une personne sur dix qui a été marquée par des violences sexuelles. Cela fait donc partie des réalités qui ne peuvent pas être effacées : même en ayant pas été soi-même victime, on connait forcément quelqu’un qui l’a été. Les relations que l’on tisse, même quand elles sont saines, sont informées par les violences passées, ou par la potentialité de violences futures.

Et ce, sans même parler des inévitables zones grises sur lesquelles ont reviendra.

Reste que tout ceci a vite l’air envahissant. D’autant que dans les exemples sus-citées, les violences sexuelles sont montrées mais non traitées en tant que sujet. Elles le sont parfois, on peut notamment citer Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor qui traite du viol comme arme de guerre, ou la trilogie de la Terre fracturée de NK Jemisin qui décrit de multiples violences (dont des viols et des VSS) mais qui ne le fait jamais gratuitement (voir ma critique complète de cette série). Mais dans beaucoup d’œuvres, les violences semblent simplement là pour donner au récit un aspect dur, donc « réaliste ».

Parfois, c’est gratuit, parfois ça n’a même pas conscience de sa propre violence, parfois encore cela véhicule des idées dangereuses.

On (=les féministes) parlent beaucoup de ce que cela fait aux jeunes femmes de se construire au milieux de toutes ces représentations. J’avais moi-même longuement détaillé il y a quelques années des idées néfastes sur la sexualité véhiculées par le Cycle des démons de Peter V Brett (livres dans lesquels l’héroïne est punie d’avoir voulu préserver sa virginité : puisqu’elle a refusé les avances des honnêtes hommes qu’elles ne jugeait pas assez bien pour elle, son premier rapport sera un viol, et elle passera le reste de l’histoire à regretter de n’avoir pas voulu/eu l’occasion de coucher avec un garçon plus tôt. J’avais expliqué comment ces idées avaient influencés négativement mon rapport à ma propre sexualité et le temps qu’il m’avait fallut, en l’absence de contre-discours, pour déconstruire tout ça.)

Mais puisqu’il faut parler de VSS, et de VSS faussement présentée comme « juste du sexe/de l’expression du désir », j’aimerais ici prendre le temps de m’attarder sur ce que cela fait, aussi, aux garçons. Car eux aussi peuvent être victimes, et l’on en parle beaucoup moins :

J’évoquais plus haut une scène dans Waylander, la voici en totalité :

Elle dormit une petite heure et se réveilla reposée. Angel dormait à poings fermés à côté d’elle. Dans la faible lumière d’avant l’aube, sa laideur était adoucie. Elle essaya de l’imaginer tel qu’il était lorsqu’il lui avait apporté cette robe des années auparavant. C’était presque impossible. Elle avait son bras posé sur l’énorme poitrine de l’ancien gladiateur et elle le retira lentement, sentant au passage la douceur de sa peau et les rangées de muscles sur son estomac. Il ne se réveilla pas. Miriel prit soudain conscience qu’il était également entièrement nu. Sa main descendit, et du bout des doigts, elle toucha la touffe de petits poils frisés juste en dessous de son nombril. Il bougea. Elle s’arrêta net, consciente que son cœur s’emballait. Elle sentit la peur monter en elle, mais c’était une sensation délicieuse. De jeunes villageois l’avaient souvent remplie de désir, la faisant rêver à des rendez-vous galants interdits. Mais elle n’avait jamais ressenti cette émotion, cette vague de peur en harmonie avec sa passion. Elle n’avait jamais été aussi consciente de son désir. De ses besoins. La respiration d’Angel reprit un rythme normal. Elle fit descendre un peu plus sa main et le caressa du bout des doigts, le prenant dans sa main, le sentant gonfler et grossir.

[David Gemmel, Waylander II – Dans le royaume du Loup]

Très clairement, on a affaire à une agression sexuelle : la victime (Angel) est littéralement en train de dormir et ne peut donc pas consentir à ce que décide de faire Miriel.

Mais ce qui est également notable, c’est que ce n’est absolument pas ainsi que la scène est présentée.

Miriel a peur d’être surprise, oui. Mais si ce qu’elle fait est vu comme répréhensible, c’est parce qu’être prise sur le fait lui vaudrait d’être traitée, non pas de violeuse, mais de pute.

Un doute, suivi d’un instant de panique s’empara d’elle tout à coup. Et s’il ouvrait les yeux ? Il pourrait lui en vouloir pour son audace et la prendre pour une putain. Ce que je suis, pensa-t-elle, dans une bouffée de dégoût d’elle-même. Elle le lâcha et sortit du lit.

[David Gemmel, Waylander II – Dans le royaume du Loup]

En un sens, la scène est quasiment présentée comme positive d’un point de vue féministe : pour une fois c’est une femme qui arrive à dépasser les entraves liées à son genre et à explorer son désir malgré les voix internes qui lui enjoignent de le réprimer (les femmes qui ont de la libido sont des prostituées, surtout dans un univers médiéval fantastique).

Moi-même, j’ai du lire cette scène quand j’avais quinze ou seize ans (aka à une époque où je n’étais pas très politiséé) et, n’y ayant pas particulièrement réfléchis depuis, c’est l’impression qu’elle m’avait laissée. C’est au moment de rédiger cet article, alors que je dressais la liste des scènes de sexe m’ayant marquées ado, que je me suis dit « oh attends mais celle-là faut la ranger dans les agressions aussi ! ».

Or cela est je crois plus significatif qu’on veut bien le croire.

Ce n’est pas seulement une scène qui s’avère être une agression dont la victime est un homme et la coupable une femme. C’est représentatif de la manière dont on échoue à identifier les dynamiques des violences dès lors qu’elles échappent aux clichés (notamment ceux qui désignent d’office les victimes d’une part, et les coupables de l’autre). Échec qui ne se trouve pas que dans la fiction (cf Annexe A)

Le sexe, c’est de l’intimité partagée, c’est forcément uncanny. Et tant qu’on se montre incapable de regarder cette uncannyness en face, parce qu’on réduit tout malaise à « il doit y avoir un coupable, et c’est nécessairement l’homme, ou du moins la personne la plus facilement ré-assignable à la masculinité » (et ce, sans même parler des violences dont on sait qu’elles existent, et sont même sur-représentées dans les cadres non hétéro), les seules scènes de sexe qu’on aura seront des scènes d’agression.

Le sexe, dès lors qu’on sort de la masturbation, ça se fait à plusieurs, c’est de la communication. Et si quelque chose foire, on devrait d’abord partir du principe que l’échec est partagé : est-ce l’unn qui n’a pas su entendre ou l’autre qui n’a pas su dire ? Ou bien les deux ? Il se peut qu’il y ait unn coupable et une victime, mais on ne peut pas partir du principe que c’est le cas. Il faut prendre le temps de se poser la question. Sinon, encore une fois, les seules scènes de sexe qu’on aura seront des scènes d’agressions.

Le sexe, du moins celui qui m’intéresse, implique de se montrer vulnérable. Or la vulnérabilité n’est pas facile. Presque par définition, elle implique une mise en danger (fusse-t-elle volontaire et consciente d’elle-même). La « zone grise » est inévitable, et si on la refuse, alors les seules scènes de sexe qu’on aura seront, encore, des scènes d’agressions.

L’art et la manière

Si l’on résume, ce que je recherche, c’est le sexe en tant qu’intimité, partage d’un désir qui pourtant n’appartient qu’à nous, avec tout ce que cela comporte de difficultés de communication et de vulnérabilités. C’est un érotisme qui ne peut se confondre avec les fantasmes de contrôle et de domination (et c’est d’une tristesse absolue que de réduire le sexe aux agressions sexuelles, qui ont toujours l’air trop nombreuses, et qui nous mènent à dire que, si c’est pour ça, il y a trop de sexe dans la fiction et on s’en passerait bien), et qui pour autant ne peut pas non plus totalement s’en distinguer (dès lors qu’on partage une intimité, on charrie avec nous notre lots de constructions et de traumas, on n’est jamais à l’abri de tout foirer et c’est peut-être en un sens ce qui fait la beauté du geste : décider qu’il en vaut la peine malgré tout).

Mais en fait, quitte à faire le tour de ce que la littérature d’imaginaire a à nous proposer, il faut bien admettre que, quand scène de sexe il y a, elles peuvent être à l’opposé de cela.

Le cliché est de montrer le sexe comme une performance : à la fois une question d’habilité physique exceptionnelle et de maîtrise technique accrue.

À vrai dire, je trouve ça prodigieusement peu intéressant.

Du moins, j’ai longtemps trouvé cela prodigieusement peu intéressant. Je dirais aujourd’hui que la performance ne m’intéresse pas en soi, mais que je peux m’intéresser à ce à quoi elle est au service, si toutefois elle est au service de quelque chose.

Plus concrètement : il y a ce trope que je détestais, ado, celui de créatures magiques, surhumaines voire divines, avec qui le sexe devient tellement bon qu’il est à la limite de l’indicible. Pour moi, c’était juste une manière paresseuse de présenter le sexe sans avoir à en dire quoi que ce soit : pourquoi se donner la peine de montrer ce qui fait vibrer les personnages dans le sexe s’il suffit de dire qu’il est tellement bon qu’il en est indescriptible ?

Mais en vérité, un trope n’est qu’un trope. L’important, c’est ce que l’on en fait.

- Dans la série Tomorrow People par exemple, on explique au héros que les relations sexuelles qu’il a déjà eu, avec des simples humains, ne comptent pas : il est plus qu’un homo sapiens, son corps comme celui de ses pairs a évolué pour le doter de pouvoirs spéciaux tel la télépathie, et tant qu’il n’a pas couché avec un autre télépathe, tant qu’il n’a pas ressenti à la fois ses sensations mais aussi simultanément celle de sa partenaire, tant qu’il n’a pas eu cette connexion ultime à laquelle les humains normaux ne peuvent accéder, alors il est « comme vierge ». Tout ceci n’était au service de rien, ce n’était qu’une façon de faire monter l’enjeu « le personnage a envie d’avoir du sexe avec telle meuf » sans avoir à écrire le désir, la complicité, ou quoi que ce soit d’un peu vrai.

- Dans la série Sense 8, il y a exactement le même trope : les personnages sont reliéés parce qu’iels sont des plus-qu’humains ayant notamment des pouvoirs de télépathie qui leur permettent de penser et d’agir de concert, même sans être dans la même pièce. Sauf que la série n’utilise pas cela comme excuse pour se dispenser de montrer l’attachement, la sensualité ou l’excitation. Au contraire, elle montre tout cela, et ce sert des dispositions hors-normes de ses personnages non pas pour remplacer ce qui fait la substance de la sexualité/sensualité, mais pour le sublimer. Les personnages n’ont pas besoin de diminuer la sexualité humaine pour valoriser artificiellement la leur (d’ailleurs la relation qu’à Nomi avec sa copine humaine Amanita n’est jamais présentée comme sexuellement inférieure aux autres).

Si on revient sur la littérature, à la liste des scènes de sexe que je me souviens avoir lue ado/jeune adulte, il n’y en avait qu’une seule qui n’était pas une scène de viol ou une scène de sexe mise en contraste avec une scène de viol : je ne me rappelle rien des Cent Mille Royaumes, sinon que l’héroïne couchait avait un dieu, et que l’expérience surhumaine lui faisait voir l’infiniment grand et l’infiniment petit.

Des mains m’attrapèrent.

Je ne les appelle pas ses mains, parce qu’il y en avait beaucoup trop, agrippant mes bras, empoignant mes hanches, s’entortillant dans mes cheveux. L’une d’entre elles vint même s’enrouler autour de ma cheville. Dans la pièce, le noir était presque total. Je ne voyais rien hormis le ciel par la fenêtre où des étoiles filèrent tandis qu’il me soulevait et me couchait sur le lit.

Puis nous nous rassasiâmes l’un l’autre. Là où je désirais qu’il me touche, il me toucha. Je ne sais pas comment il faisait pour anticiper le moindre de mes désirs. Lorsque je le touchais, il y avait un temps de retard. Je saisissais d’abord du vide qui se transformait et devenait un bras doux et musculeux. Je serrais mes jambes autour de rien et alors seulement, trouvais des hanches, tendues et énergiques. C’est ainsi que je le façonnai, le modelai à mes fantasmes ; ainsi se laissa-t-il façonner. Puis une chaleur lourde et épaisse me pénétra sans que je sache s’il s’agissait d’un pénis ou d’un genre de phallus que seuls les dieux possédaient. J’optai pour la seconde hypothèse, puisque aucun pénis courant n’aurait pu remplir le corps d’une femme de cette façon. Ce n’était pas une question de taille. Il me laissa crier, cette fois.

« Yeine… » Dans la torpeur de mon propre corps, j’étais à peine consciente de ce qui m’environnait. Les nuages, qui filaient à travers ciel. Les lignes noires qui couraient sur le plafond, qui s’entremêlaient et grossissaient pour former une béance gigantesque. Les mouvements de plus en plus rapides de Nahadoth. Il y eut une douleur soudaine. Je ne fis rien pour l’éloigner. « Yeine. Ouvre-toi à moi. »

[…]Ensuite, nous tombâmes.

… non, non, nous volâmes, tout droit vers les ténèbres. Des éclairs fendirent l’obscurité, des petites lignes aléatoires de blanc, d’or, de rouge et de bleu. Je tendis la main, fascinée, et la retirai brutalement lorsque quelque chose piqua le bout de mes doigts. Je les regardai et m’aperçus qu’une matière brillante les recouvrait, et que des petits atomes gravitaient en orbite tout autour. C’est alors que Nahadoth cria, le corps frissonnant, et que nous montâmes…

… nous dépassâmes une infinité d’étoiles et de mondes, traversâmes des strates de lumière et de nuages rayonnants. Plus haut, toujours plus haut, à une vitesse impossible et dans une dimension incompréhensible. Nous laissâmes la lumière derrière nous et poursuivîmes notre progression, croisant des choses plus étonnantes encore que de simples mondes : des formes géométriques qui se tordaient et jacassaient ; un paysage blanc d’explosions figées ; des lignes d’intention tressautantes qui se tournaient vers nous pour nous prendre en chasse ; des êtres immenses aux yeux terrifiants qui ressemblaient à des baleines, et les visages d’amis depuis longtemps disparus.

[…] Je sus alors que son extase nous avait emmenés au-delà de l’Univers, et que nous approchions du Maelström, le berceau des dieux.

[NK Jemisin, Les cent mille royaumes, chapitre 24]

À l’époque, j’avais reconnu le trope du super-sexe-indicible et n’avait pas voulu chercher plus loin.

Aujourd’hui, comme je l’ai refeuilleté à la recherche de l’extrait, j’y trouve des éléments qui m’avaient échappés il y a dix ans : je ne suis toujours pas subjuguée par les visions de l’héroïne (les milliers de mains oui, mais on me perd au moment de la chute dans l’infiniment petit et de l’élévation dans l’infiniment grand). Et cependant, au milieu de cette grandiloquence, je trouve la vulnérabilité qui m’avait échappée à la première lecture : celle du dieu. Divin et cependant si seul, et impuissant à échapper à sa propre solitude.

Il y avait tant de manque en lui. Tant de blessures – à vif, et qui ne guériraient jamais, celles laissées par deux amants défunts. Bien plus qu’une simple mortelle ne pourrait jamais satisfaire.

Et cependant, dans ma folie, je tentai de le faire. Je ne pus ; je n’étais qu’humaine. Mais en cet instant, je voulus être plus, donner plus, parce que je l’aimais.

Au fond, que le sexe soit extraordinaire n’en fait pas nécessairement une performance, c’en est une si le sexe n’est rien d’autre que la « prouesse » corporelle (innée ou acquise).

Et on en revient à une des idées fondamentales qui ressort à quasiment chacun de mes articles : il faut se pencher non pas sur la surface des choses (présence factuelle d’un trope identifiable) mais de la structure sous-jacente que cette surface vient nourrir.

Les attributs physiques et les descriptions d’actes irréalistes (j’ai parlé de surnaturel mais en vrai je suppose que si ces représentations marquent tant c’est qu’elles forment les scripts de l’hétérosexualité. C’est dans les discussions qu’on a dès l’adolescence, quand on fantasme une sexualité inspirée par les clichés du porno low-cost : gros seins et entrejambes qui mouillent abondamment pour les filles, grosses bites qui bandent pendant des heures pour les garçons, la pénétration en point d’orgue et tout le reste réduit au rang de préliminaires, imagerie du « bon coup » qui ne prend pas en compte qu’on n’attend pas toutes les mêmes choses, etc) ne sont en soi ni une bonne ni une mauvaise chose. Ce qui peut déranger, à la limite, c’est le manque de variété. Mais pour le reste, il s’agit surtout de regarder quelles histoires nourrissent le sexe quand il est montré.

Est-ce qu’il s’agit de se connecter à l’autre et à soi-même ?

Est-ce qu’il s’agit de prouver ou d’obtenir quelque chose d’autre ?

Ce qui rend le sexe très performatif dans beaucoup d’œuvres de SFFF (de fantasy en particulier, mais on retrouve ça aussi dans la série de livres SF Terra Ignota d’Ada Palmer), c’est que le sexe est souvent considéré non pas comme un moyen de satisfaire ses désirs, mais de les exploiter à des fins utiles. Alors le ressenti des personnages compte moins que leurs ambitions : iels doivent l’effacer pour performer.

L’exemple le plus représentatif de cette dynamique, c’est la trilogie Kushiel, de Jacqueline Carey.

Dans cet univers, la religion dominante (très manifestement inspirée du christianisme) est centrée sur la figure divine d’Elua, dont le commandement est « aime comme tu l’entends ». Ses différents disciples, l’ayant suivit dans son périple, on ainsi chacun développé une maison spécialisée dans un art d’aimer : sensualité, fragilité, soumission, domination, joyeuseté, perfection, modestie, guérison, richesse, dignité, créativité, mysticisme et dévotion.

Plus concrètement, les religions, qui s’appellent « servants de Naamah » sont donc ni plus ni moins que des travaillaires du sexe, formés pour prodiguer des plaisirs et rémunérés pour leurs services.

L’héroïne, Phèdre, a dans l’œil une marque rouge qui la désigne comme une « anguisette » (aka une serviteuse de Kushiel, celui des disciples d’Elua qui prenait du plaisir dans la soumission et dans la douleur). En conséquence, sa vie commence de manière compliquée et elle n’est rattachée à aucune maison (quoi qu’elle grandisse dans l’une d’elle jusqu’à atteindre l’âge fixé par son futur maitre : Delaunay). Arrivée à la maturité sexuelle, Delaunay lui apprend à user de ses charmes pour intriguer, ce qui a tôt fait de la mettre en danger, à mesure qu’elle découvre les secrets d’un complot pour renverser le royaume.

Ce qui m’a surpriss alors que je lisais ce livre en préparation de cet article, c’est à quel point il est classique de la fantasy, moi qui m’attendais à un certain décalage.

En effet, ce qui caractérise la fantasy (dans les grandes lignes, hein, la fantasy ne se limite pas à ça), c’est la mise en scène d’un univers peu technologique (qui prend souvent son inspiration dans le moyen âge), le tout saupoudré de magie (il peut y avoir des sorciers et des dragons, mais parfois, la magie est plus discrète, ce peut être juste quelques artéfacts précis, ou une prophétie traitée comme effective, etc : dans Kushiel, la magie réside quasi exclusivement dans la marque de l’héroïne qui lui donne une capacité surnaturelle à prendre son pied dans la souffrance). Ainsi, il est rare que soient mis en scène des systèmes politiques différents de la monarchie, et les normes sociales sont souvent empruntes d’une morale chrétienne, notamment en ce qui concerne la sexualité. Bref : on voit souvent dépeint des sociétés dans lesquels il y a des enjeux de chasteté (particulièrement pour les personnages féminins).

En ce sens, avoir une histoire dans laquelle être TDS est une position sacrée, et une héroïne qui est admirée pour ses talents BDSM, cela semblait tout sauf classique.

Sauf qu’à y regarder de plus près, si le sexe est tabou pour la morale chrétienne, c’est aussi parce qu’il est sacré et codifié : il faut le pratiquer dans un cadre précis (celui du mariage) dans un but précis (celui de la reproduction).

Alors quand Jacqueline Carey décide de créer un univers où le sexe est extrêmement sacré et codifié, ça ne s’oppose pas à nos représentations usuelles : ça les mets en exergue.

Dans le monde de Kushiel, le sexe est aussi un sorte de tabou, au sens où on ne le pratique pas pour lui-même mais pour souscrire à toute une série de règles sociales et en retirer quelques avantages matériels, notamment sous forme d’informations glanées.

Ce qui est notable, selon moi, c’est la manière dont ce processus redéfinit aussi les frontières de ce qui est ou non acceptable : il y a beaucoup de moments où l’héroïne n’a pas vraiment envie d’avoir du sexe avec certaines personnes (elle passe beaucoup de temps à maudire son corps qui prend du plaisir alors qu’elle ne voudrait pas), mais se considère pourtant toujours libre de ses choix. Puisque la sexualité est si codifiée et sacrée dans le royaume où elle vit, elle a un signal pour tout interrompre à n’importe quel moment et c’est son choix de ne pas l’utiliser. Même après, alors qu’elle est vendue comme esclave à des chefs guerriers étrangers qui ne respectent pas du tout la sacralité du signal, et qu’elle hait cette situation, elle y trouve néanmoins son compte : la seule fois où elle se considère violée, c’est quand de simple soldats (aux ordres du chef guerrier au service duquel elle est à ce moment-là) qui l’attrapent au milieu du campement.

Il faut bien comprendre que le viol n’est pas simplement un crime en Terre d’Ange – comme d’ailleurs dans toutes les nations civilisées, et même chez les Skaldiques au moins pour leurs propres femmes ; c’est également une hérésie. « Aime comme tu l’entends » nous a dit Elua le beni; le viol est une violation de ce principe sacré. En tant que servante de Naamah, c’est toujours à moi qu’il appartient de consentir; même en tant qu’anguisette. C’est pour cette raison même qu’aucun client ne se risquerait à transgresser le caractère sacré du signal. Même Melissandre le respectait […]Avec Gunter et Selig, j’avais été prise contre mon gré, sans avoir le moindre autre choix; toutefois, je crois qu’une part de moi-même en mesurait toute l’horreur. Et là […] je sus que je n’en avait encore rien vu.

[Jacqueline Carey, Kushiel T1 – La marque, p.636]

Ce n’est pas son désir qui change entre ses relations avec des compatriotes ou des chefs de guerre Skaldique d’une part et un baron anonyme issu d’une tribu random d’autre part : c’est ce qu’elle a à gagner.

Ce qui compte, et qui lui fait consentir à certaines choses même quand elle n’aurait pas envie, c’est l’espoir de retirer quelques bénéfices politiques grâce à l’intimité sexuelle qu’elle partage (NB : J’utilise ici « consentir » dans son sens premier. Dans les milieux féministes, on utilise le mot « consentement » pour décrire une envie enthousiaste, mais sémantiquement, ça désigne juste le fait d’accepter quelque chose, y compris quand on accepte pour des raisons qui n’ont rien à voir avec notre propre plaisir)

Les décisions que l’on prend, et notamment en terme de sexualité qui est un sujet très chargé, sont informées par notre éducation : on accepte ce qui nous semble acceptable en fonction des normes en vigueur.

La sexualité, si elle est un moyen pour les personnages de se placer dans les intrigues politiques qui les entourent, et aussi un moyen pour le texte de montrer les dites normes.

Kushiel le fait en présentant des normes twistées par rapport aux nôtres (mais que l’on peut clairement replacer en miroir de l’Histoire, même la carte au début du livre est littéralement l’Europe avec d’autres noms). Terra ignota que j’évoquais plus haut le fait en se plaçant dans un futur qui pense avoir dépassé nos normes actuelles et qui cependant est toujours fortement impacté, donc manipulable, par elles.

Dans les deux cas, le sexe est traité comme une performance sociale, et cela laisse peu de place à la dimension personnelle et intime du désir.

D’ailleurs, dans Kushiel, la seule scène de sexe ellipsée est celle où Phèdre choisi son partenaire sans être payée pour, forcée ou poussée par une stratégie.

Je ne parlerai pas de ce qui se passa entre nous cette nuit-là. Cela n’eut aucune incidence sur les évènements avant ou après; cela ne regarde personne hormis [nous deux]. Rarement dans ma vie avais-je eu l’occasion d’offrir mes dons, mon art de Naamah, à qui et où je voulais. Je choisis cette nuit-là et ne le regrette pas.

[Jacqueline Carey, Kushiel T1 – La marque, p.1052]

Effrayants désirs

Jusqu’ici, on a donc tracé les contours du sujet, ses bornes en un sens : d’un coté, quand on ne limite pas, le risque que l’acte sexuel se transforme en agression (ce qui fait automatiquement sortir du désir/plaisir), de l’autre, quand on limite au contraire, les injonctions qui cadrent la sexualité acceptable (ce qui fait aussi sortir, quand on se cache derrière une performance ou un objectif, de la vulnérabilité qu’implique selon moi l’intimité).

Et cependant, quand on a dit ça, on a couvert l’essentiel de ce que la SFFF semble avoir à nous proposer en terme de sexualité. Le reste, je ne suis pas tombé dessus par hasard.

J’ai du aller le chercher.

J’ai notamment lu trois anthologies datant respectivement de 77, 85 et 92 intitulées Eros au futur, Histoires de sexe-fiction et Histoires de sexe et de sang (qui s’est avéré être davantage un recueil de nouvelles d’horreur que de SF). Ce sont des nouvelles qui sont principalement écrites par des hommes (a priori cis het) : il y a 2 femmes sur 11 dans Eros au futur, 3 sur 19 dans Histoire de sexe-fiction (il y a 21 nouvelles mais deux sont écrites par Joana Russ et deux par Robert Silverberg, ce qui, ajouté au fait que 4 des textes étaient déjà dans Eros au futur, tend je pense à prouver qu’il n’y a pas tant d’autaires de SF que cela à se pencher sur les enjeux du sexe), une seule sur 20 dans Histoires de sexe et de sang.

Dans ce contexte, on aurait pu s’attendre à du sexisme, du virilisme, des mecs qui mettent en avant leurs performances sexuelles sur les corps de femmes objets. Mais en réalité, on trouve bien plus de vulnérabilité que cela.

Je veux dire : il y a des textes nuls. Interestingly enough, ils sont quasi tous dans l’anthologie Eros au futur qui prend le temps dans sa préface d’expliquer qu’elle se veut sérieuse : parler de cul, oui, mais sans se complaire dans « la SF pissotière où l’on a vu se complaire la collection Champ libre ». Là y’a de tout : on trouve des textes qui mettent en scène l’homophobie (souvent via la difficulté des protagonistes à se faire à des mondes sans femmes ou à des normes polyamoureuses), et des histoires de viols (incluant un monde où les gens manifestent pour revendiquer leur droit à la violence et qui sont empêché par les armes 2.0 de la police qui boost leur libido au point d’imposer un « faites l’amour pas la guerre » très littéral, les fantasmes chelou d’une meuf qui enferme des couples dans son bunker au fond de son jardin en leur faisant croire à une guerre atomique pour les regarder se déchirer et mourir, le cliché d’une ferme à être humains inséminés de force, et cet autre cliché d’un monde où le sexe serait si peu tabou qu’il serait ok d’en faire devant des gosses, Le meilleur des monde like), plus les deux nouvelles écrite par les deux seules meufs de l’antho dont je ne sais honnêtement pas quoi faire (Joanna Russ s’amuse à inventer un brainless androïd au service sexuel d’une femme pour voir si c’est mieux quand on gender swap, spoiler : non. Pamela Sargent se demande si des clones pourraient avoir envie de coucher entre eux, mais comme elle est, contrairement à Russ, manifestement très hétéro, fallait qu’un des cinq clones soit une meuf). Bref, un petit melting pot de ce à quoi les gens pensent quand iels pensent qu’il y a trop de sexe en SF.

Mais il ne me semblerait pas honnête de me fixer là-dessus, au sens où même le recueil qui tombe dans les clichés nuls et violents affirme une volonté de mesure. En un sens, je trouve la préface de Jacques Chambon, qui revient sur l’histoire du sexe dans la SF, plus intéressante que l’anthologie elle-même:

Cette question [du sexe], la science-fiction l’a ignorée pendant longtemps, et c’est devenu un lieu commun chez ses exégètes d’ironiser sur sa longue chasteté et d’en chercher les raisons […].

La SF est devenue érotique comme elle est devenue écologique. Parce qu’on a fini par reconnaître que le sexe participe de cette qualité de vie qu’il s’agit tant bien que mal de défendre. Parce que la libération des mœurs et la disparition inéluctable de certains tabous font qu’on s’est mis à l’explorer, à l’expliquer, à l’exploiter, à le mettre partout et à toutes les sauces. Bref, parce qu’on a accepté de reconnaître que d’une façon ou d’une autre, asservi ou affranchi, le sexe faisait problème et qu’il convenait d’en parler. […]Actuellement [NdlR en 1977], on est au point où la SF abuse quelque peu de son émancipation. Depuis les années 72-73, où paraissent aux états unis deux anthologies de « sex-fiction » assez révolutionnaire [et] au demeurant assez médiocres […] on patauge souvent dans la fesse la plus triste parce que la plus systématique. À force d’entendre les épigones de Harlan Ellison et du père Moorcock prôner le culot […] beaucoup de jeunes auteurs et de moins jeunes se sentent obligés d’en remettre, et ce ne sont à longueur de pages que détails des plus poivrés dans le vocabulaire le plus vulgaire. Situation regrettable, non pas au nom de je ne sais quelle morale […] mais au nom de la SF qui, pour vouloir à tout prix se montrer adulte, ne réussit qu’à rester adolescente.

Ce petit historique terminé, il me suffira, pour situer ce livre que vous tenez entre les mains, de dire qu’il est aussi loin des pudeurs de rosière que l’on peut parfois reprocher à la SF que des excès boutonneux ou sénile où il lui arrive actuellement de s’enliser.

[Jacques Chambon, préface à Eros au futur]

J’y note deux choses : 1. il y a ce retour sur les débuts de la SF (que je n’ai pas connue) qui confirme que la sexualité est longtemps resté un non-sujet, et 2. quand dans les années 70 des textes ont commencé à émerger sur le sexe, il y a eu du même coup une levée de boucliers. Même l’anthologiste d’un recueil titré « Eros au futur », qui a sélectionné parmi les nouvelles les moins intéressantes que j’ai pu lire pendant mes recherches pour cet article, trouve utile de se plaindre qu’à son goût trop d’auteurs donnent trop de détails qu’il trouve trop vulgaires. Ce alors que, avec le recul, la prolifération qu’il déplore n’a pas laissé beaucoup de traces : Chambon tacle notamment la collection Chute libre (qui est la section SF de Champ libre, a qui on doit la traduction du Venus plus X de Sturgeon, ou des textes au titres évocateurs dont je n’avais jamais entendu parler, comme Orgasmachine de Ian Watson). C’est une collection qui a suffisamment marquée son temps pour que les éditions Goater lui rendent hommage avec leur propre collection de SF (intitulé Rechute et reprenant la même charte graphique). Mais dans les faits ce sont aujourd’hui des livres que ne peuvent trouver que ceusses qui savent déjà où chercher : j’ai lu Venus plus X parce qu’il faisait partie de la liste d’ouvrages dressée par Donna Haraway dans son Manifeste Cyborg et reprise par ïan Larue dans Libère-toi Cyborg. J’ai du fouiller dans les brocantes et autres vide-grenier-du-geek parce que ce titre n’est plus édité. Ce n’était pas un hasard.

Bref, j’ai beau estimer qu’Eros au futur est une anthologie plutôt bof, je dois reconnaître qu’elle se voulait sérieuse (à défaut d’y parvenir : elle a comme beaucoup confondu sérieux/mature avec glauque/violent).

Ce que je vois avant tout, c’est qu’il y a une peur d’aborder les questions de sexualité, de les aborder vraiment, en embrassant la part d’intime, de vulnérable.

Les scènes de sexe, d’ailleurs (et ce n’est pas valable uniquement en SF) ont la réputation d’être difficile à écrire. Et quand on en écrit (cf l’introduction) on se retrouve vite accuséés de participer à « tout hypersexualiser, est-ce qu’on est vraiment obligéés de mettre du cul partout ? ».

On peut chercher à cette peur des explications : dire que les scènes de sexes sont trop intimes, trop dans l’uncanny valey qui sépare la réalité du fantasme inavouable, trop influençables par des scripts dont elles peinent à s’éloigner, etc.

Mais ce qui ressort de mes lectures, c’est qu’il y a aussi un peur du désir lui-même.

Souvent, dans les nouvelles, le désir des personnages mènent directement à leur perte.

C’est particulièrement marquant dans Histoires de sexe et de sang, puisque sur vingt nouvelles, au moins six le désir mène à l’émasculation (réelle ou symbolique), plus celles où cela mène carrément à la mort.

Nouveau hurlement d’effroi. L’horreur de Rachel devait être sans borne. Eldman sourit. Ainsi elle avait vu le pénis et les testicules du ballâtre, bien joliment entassés en une petite pile impeccable – sanglante, certes – sur l’oreiller, à côté d’elle..

[John L Byrne, Nocturne dans Histoires de sexe et de sang p.181]

(Liste complète des émasculations et mort de ce recueil dans l’annexe B)

Vous me direz, oui, mais c’est un recueil de nouvelles d’horreur, c’est normal que ça ne finisse pas bien pour les personnages. Certes. Mais, déjà en comparaison d’Eros au futur, on voit que l’horreur aurait pu prendre d’autres formes (ramener à l’agression, dire que les personnages n’ont fait que subir la sexualité au lieu de la choisir et d’être punis pour ce choix. Ou bien insister uniquement sur les barrières sociales liées notamment à l’homophobie). Ou alors, l’horreur aurait pu survenir indépendamment du sexe, et être simplement exacerbée par la malchance qui la fait survenir à un moment de vulnérabilité. Ou bien le pire aurait pu venir du sexe mais par accident (c’est pas pareil de chopper une MST, faute à pas de chance, versus d’être face à une volonté néfaste). Ou alors, l’horrifique aurait pu venir punir d’autres aspect de la sexualité des personnages que leurs désirs-mêmes : par exemple, Robert R McCammon s’attaque aux complexes de son personnage sur la taille de son pénis dans sa nouvelle Le Mââchin, où pour avoir demandé à avoir une queue plus grosse, le héro se trouve affublée d’un membre doué de volonté propre et si grand qu’il soulève littéralement les tables.

Une chose surgissait de son froc. Une chose palpitait, tressautait, comme embrassée d’un feu vif. Bouche bée, il contempla son pantalon qui gonflait. Qui gonflait et gonflait toujours.

Sa braguette craqua. une chose immense et monstrueuse en surgit, qui ne cessait de s’allonger. Scarlette dansait. La chose continuait de croitre comme une batte de base-ball enveloppée de chair. les yeux de Dave sortaient de leurs orbites et sa langue était paralysée. Scarlette senti la table trembler, puis soudain celle-ci décolla du sol.

[Robert McCammon, Le Mââchin dans Histoires de sexe et de sang p.56]

(Ceci dit, maintenant que j’y pense, le fait d’avoir une érection si visible permet aussi de parler de la honte sociale de bander en public, donc également de la peur de l’excitation sexuelle à un niveau physique)

Ce que je remarque, au final, c’est la manière précise dont désir et horreur sont entremêlés : c’est les choses mêmes qui attirent les personnages qui représentent un danger. C’est le désir même qui est en cause.

Par ailleurs, après avoir identifié ce motif dans Histoires de sexe et de sang, je l’ai retrouvé dans les textes d’Histoires de sexe-fiction (avec moins d’émasculations et plus de morts, voir Annexe B à nouveau pour la liste complète)

Comme dit, il y a moins de nouvelles de cet ordre dans Eros au futur, encore que la toute première du recueil (Pousser ou grandir de Robert Silverberg qui met en scène un ado qui perd ses pouvoirs de poltergeist en même temps que sa virginité) pourrait relever du même schéma (avec une dégradation du super vers le normal, plutôt que du normal vers l’émasculé/la mort).

Reste que c’est cela qui ressort de mes lectures : indépendamment du passé des personnages, ou du contexte dans lequel ils évoluent, leurs désirs seraient en soit source de danger. Écouter ses désirs (y compris donc des désirs hétérosexuels d’autant moins socialement réprimés qu’ils sont exprimés par des hommes qui ne risquent pas de se faire traiter de putes s’ils ont trop de partenaires, y compris quand ces désirs sont sains (ils ne le sont pas toujours)), c’est aller à sa perte.

C’est pas moi !

Or si les désirs font peur, au point que même en parler (et écrire à son propos) devient difficile, reste l’option de les mettre sous le tapis.

Le deuxième motif qui ressortait d’Histoires de sexe-fiction (outre donc celui des désirs punis) est celui de la disparition du désir : si le sexe apporte plus de déplaisirs et autres embarras (sans même parler des agressions) que de joies, peut-être se retrouvera-t-on un jour dans une société qui choisi l’assexuation. C’est un thème qui apparaît dans huit nouvelles (encore une fois, je vous renvoie vers une Annexe C pour satisfaire à la rigueur de donner les preuves de ce que j’avance, sans surcharger cet article d’énumération)

Et c’est à ce moment là que vient la question : et les femmes, dans tout ça, écrivent-elles sur leurs désirs et si oui comment ?

Les hommes parlent des leurs. C’est pas toujours très inspiré mais ça pose de manière concrète leurs angoisses : que leurs désirs mènent à leurs pertes, ou qu’à force de poser problème ils finissent par totalement disparaître.

Mais les femmes sont globalement absentes des anthologies qui m’ont servi de référence, les seules que j’ai trouvées.

À cela, deux explications possibles : elles ne traitent pas des questions de sexualité. Ou bien elles ne sont pas publiées quand elles le font. Possiblement les deux.

Pour trancher, il faut aller regarder du côtés des milieux où les autrices existent et sont même majoritaires : la romance, le young adult, la fan-fiction. Malheureusement, ce sont là des genres que je lis très peu. Heureusement, je ne suis pas la seule personne au monde à produire des analyses.

En mars, Contrapoints a sorti une très longue vidéo (j’aime bien dire très longue vidéo comme si je faisais pas moi-même des très longs articles) sur Twilight (un des rares livres de bitlit que j’ai lus dans ma vie). Plus spécifiquement, elle parle de ce que l’engouement (et l’incompréhension pour l’engouement) sur cette romance paranormale révèle de la manière dont les désirs s’expriment… ou n’osent pas s’exprimer.

Twilight raconte l’histoire de Bella, une jeune lycéenne qui s’éprend pour un Vampire bicentenaire du nom d’Edward (et plus tard pour un loup garou nommé Jacob avec lequel s’installe un triangle amoureux). Or, voilà le hic quand on sort avec des créatures monstrueuses :

On a dit qu’Edward Cullen était un agresseur. Mais c’est un euphémisme. C’est un tueur en série.

[Contrapoints, Twilight, 5:18]Je vous promets que peu importe l’année où vous regarderez cette vidéo, il y aura une controverse sur une romancière, qui aura outré les gens en écrivant une romance avec un homme alpha dangereux, riche et contrôlant […] mais dont la capacité à aimer est réveillée par l’héroïne en même temps qu’elle-même découvre son désir sexuel.

Bon, je ne veux pas dénigrer les personnes qui trouvent ce genre de romance perturbantes. Je trouve sain et normal d’être perturbéé quand sexualité et violence se mélangent. Je ne suis pas vraiment en désaccord avec les critiques adressées à Twilight et à la dark romance en générale.

[…] Oui, Edward est problématique. Oui. Et Edward est aussi fictif.

[Contrapoints, Twilight, 7:10]Twilight est tout ce que l’on craint dans la sexualité : l’excès, l’irrationnalité, la transgression, la violence, la dépossession, le dépassement des limites.

[Contrapoints, Twilight, 16:01]

L’analyse, est c’est pour cela qu’elle est intéressante, ne se limite pas à Twilight.

En 1973 nous dit Contrapoint, Nancy Friday a sorti un livre intitulé My Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies qui est « essentiellement un recueil de fantasmes de femmes » (il y avait eu un appel à témoignages anonymes) :

LE grand thème ayant émergé est celui d’une « faible » femme sexuellement dominée, contrainte par une force masculine à faire ces choses horribles et délicieuses. Ainsi donc il apparaît que le fantasme de viol est le fantasme le plus courant. Pourquoi ? Ces femmes sont-elles horriblement traumatisées ? Est-ce de la misogynie internalisée ? Eh bien peut-être. Mais il y a une autre explication à envisager.

Les femmes sont conditionnées à ne pas montrer ouvertement leur sexualité, à ne pas initier. Être une bonne femme féminine implique supposément d’être passive et modeste. Sinon, il y a un risque pour la femme de passer du statut de Madone à celui de pute, de gentille fille à salope, et d’être victimisée et dégradée en conséquence. Alors il est logique que beaucoup de femme veuillent protéger leur image protectrice d’innocente gentille fille, même dans leurs fantasmes.

Le fantasme du non-consentement est un fantasme qui absout les femmes de tout reproche. Elles ont été forcées. Ce n’est pas leur faute.

[…] Dans un fantasme, avec un scénario fictif dont vous êtes aux commandes, l’absence de consentement satisfait votre besoin émotionnel de combler vos désirs, sans avoir à assumer la honte et la culpabilité et l’anxiété liées au fait d’assumer vos désirs.

[…] Le mauvais garçon est méchant pour que la gentille fille puisse rester gentille. On peut appeler cela un désaveu : le processus de construction d’un fantasme où vos désirs sont assouvis sans même avoir besoin d’affirmer ni même de reconnaître le-dit désir.

[Contrapoints, Twilight, 57:52]Sartre a dit « nous sommes condamnés à être libres ». Pourquoi la liberté est-elle une condamnation ? Parce qu’elle implique des responsabilités. Et que les responsabilités, ça craint.

Moi, par exemple, je déteste devoir assumer les conséquences de mes actes.

[…] N’est-ce pas relaxant qu’une personne compétente vous dise quoi faire pour que vous n’ayez pas à y penser ? Le désaveu est une ruse utile pour permettre toutes sortes de plaisirs coupables.

[Contrapoints, Twilight, 1:04:32]

Au final, la littérature féminine (au sens de littérature principalement portée par des femmes, même si elle ne leur est pas réservée, tout ça) met en scène des fantasmes sans jamais vraiment assumer ses désirs, donc sans les reconnaître. Et j’ai beau comprendre l’envie de se dégager de ses responsabilités (je fais littéralement de l’écholalie sur la phrase « c’est pas moi! ») au moins le temps d’une lecture détente, cela ne m’attire pas du tout.

(Note au passage que la thématique que j’identifiais dans la partie précédente sur l’association du désir et de la mort est également suffisamment présente dans Twilight pour que Contrapoints y consacre toute une partie intitulée « Death » où elle trace cette association jusqu’à la Bible « mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras » (génèse 2:17) en spécifiant « le fruit de l’arbre défendu apporte la luxure et la mort sur le monde. » Mais c’est fait de manière si détournée et non-explicite que pointer ces thématiques ressemble à une digression dont il faudrait se défendre)

En un sens, c’est une question de goût : j’utilise (c’est très autiste de ma part, regardez-moi analyser la normativité queer via des fictions pour ado comme Hearstopper) la fiction pour comprendre le réel, et les œuvres qui relèvent trop du fantasme (où le scénario permet aux personnages d’obtenir satisfaction par des voies détournées qui, du coup, ne disent jamais vraiment quelles envies réelles ont été satisfaites) perdent pour moi cet attrait. Cela explique, sûrement, pourquoi j’étais si peu friande du trope du « super sexe » évoquée dans la partie sur la performativité. Cela explique aussi pourquoi j’adore regarder les analyse méta d’œuvres bit-lit mais pas tellement les œuvres bit-lit elles-mêmes.

Mais au delà de ça, plus le temps passe, plus je vois les conséquences concrètes qu’il y a à se dégager de ses responsabilités, et de ses désirs en particulier, dans la vraie vie : l’innocence que les femmes performent est quasiment l’essence de la féminité hégémonique, celle qui se trouve légitime à harceler quiconque peut être (ré)assigné au masculin et donc au mal.

Contrapoints, d’ailleurs, ne s’y trompe pas :

Il y a actuellement un retour de la destinée anatomique sous la forme du TERFisme, aka la bigoterie post-féministe envers les personnes trans. Les arguments transphobes de Rowling s’articulent principalement autour de l’idée que les « mâles » seraient naturellement des prédateurs, et les « femelles » naturellement des proies.

[…] Beaucoup de femmes subissent la violence d’hommes dont la sexualité n’est pas assez réprimée. Pour ces femmes, être libérée sexuellement est moins important que d’être libérées de la sexualité. […] Tel qu’elles voient les choses, un choix s’impose entre sexualité et droits des femmes, et elles pensent qu’on doit choisir les droits des femmes.

[Contrapoints, Twilight, 1:32:08]

Sauf que bien sûr, ce serait trop facile, ce type de pensée n’est pas défendue que par les TERF. Ce sont des schémas de penséés/fonctionnement que l’on retrouve aussi chez certainns queer qui collectionnent pourtant les gadgets aux couleurs du drapeau trans : il y a cette manière, pour les personnes qui le peuvent (suffisamment afab, suffisamment blanchs, suffisamment connaissaires du vocabulaire militant) de faire une triple association entre leur identité (intrinsèque), le fait d’être une victime (du patriarcat) et le fait d’être perpétuellement légitime (les victimes ont toujours raison). Alors, il n’y a qu’à désigner un ennemi qui, par défaut et sans qu’on ai besoin de dire ce qu’il a bien pu faire de mal, a forcément tort, et à qui il est légitime de nuire.

Bref, j’ai peu de patience pour les personnes qui n’ont même pas conscience de juste fuir leurs responsabilités, leur agentivité, leurs désirs.

Je comprends d’où ça vient, et je n’ai pas de problème avec les gens qui savent pourquoi être déchargés de tout est un kink (et savent du coup faire la part des choses au quotidien).

Mais j’ai peur des personnes qui sont sincèrement convaincues qu’elles ne sont jamais responsables. Celles qui hurlent « c’est pas moi ! » premier degré.

Alors que si, c’est elles, comme tout le monde.

Elles d’autant plus que, et c’est la dernière partie de la vidéo de Contrapoints sur Twilight : certes les lectrices s’identifient à Bella, mais il ne faudrait pas oublier que le plus gros livre de la saga, c’est celui raconté du point de vue d’Edward : Midnight sun.

Beaucoup de fans de Twilight attendaient Midnight Sun. Pourquoi ? Pourquoi vouloir passer 800 pages dans la tête du « plus dangereux prédateur au monde » ?

[…] Nous, humains, sommes attiréés par le prédateurs parce qu’on est attiréés par le pouvoir. Et on est généralement attiréés par le pouvoir, non pas parce qu’on est des masochistes qui voulons être priss pour proies, mais parce qu’on veut être puissantts nous-même. […] On est attiréés par les prédateurs parce que cela flatte notre égo de nous reconnaître dans les requins ou les chats ou les loups (alors qu’en terme de proie, traiter quelqu’un de mouton ou de cochon est généralement une insulte).

[Contrapoints, Twilight, 2:22:58]

L’idée, c’est que les lectrices de Twilight s’identifient au moins autant à Edward qu’elles ne s’identifient à Bella.

Et puisqu’on en est au lectrices qui s’identifient à des personnages masculin, on en vient à l’autre manière dont les femmes (et les queer qui s’intègrent, disons, dans une continuité féminine) peuvent explorer leurs désirs sans avoir l’air d’y toucher : au travers de fictions homoérotiques (yaoi, boyslove, fanfiction slash, m/m, ou peu importe le nom de cette catégorie d’histoires amoureuses/érotiques mettant en scène des relations entre hommes mais écrites et lues majoritairement par des femmes).

Pour ma part, j’ai lu récemment une nouvelle de cette sous-catégorie particulière de boyslove qu’est l’omegaverse, aka un genre où les hommes sont scindés (pour ne pas dire « genré ») entre d’un côté les alphas qui dominent, et de l’autre les omegas qui leur sont soumis et ont des caractéristiques physiques plutôt considérées comme féminines (par exemple leurs anus sont auto-lubrifiants comme des vagins, et ils peuvent tomber enceints) (Je simplifie beaucoup, en fait l’omegaverse est un set de règles qui peuvent varier en fonction de ce que les autaires décident de garder ou non, il peut y avoir des femmes, il y a des beta entre les alpha et les omega, etc. Mais je ne suis pas expertt du domaine donc je vous laisse faire vos recherches si cela vous intéresse).

La nouvelle que j’évoque (la seule que j’ai lue en terme d’omegaverse), parle moins de désirs que d’agressions sexuelles (d’où le fait que je ne m’étende pas plus à son sujet). Reste qu’elle illustre très bien que ces histoires qui, en apparence, peuvent sembler gay, traitent en fait d’hétérosexualité. Et ce n’est pas moi qui le dit, c’est l’auteur lui-même, Théodore Koska, dans une vidéo intitulée « L’omegaverse parle de condition féminine (en vrai) » où il explique qu’il a écrit Alpha beauty en s’inspirant des années qu’il a vécu « en tant que femme hétéro »

Les alliances alpha/omega sont toujours les plus avantageuses pour les deux parties. Les alphas apportent soutient économique et prestige social aux omegas qui sont, ellos, faitos pour tenir un foyer. Et puis, il y a les faveurs sexuelles. Les omegas sont conçuls pour les prodiguer efficacement, et elles profitent à la productivité des alphas. Surtout en période de rut, où elles doivent être accordées quotidiennement.

[Théodore Koshka, Alpha beauty, dans Diluées p.211]

Comme dit, ce texte là dénonce les violences permises par l’hérosexualité plus qu’il n’explore les désirs que peuvent avoir les femmes vis à vis des hommes / de figures masculines.

Mais, comme le nom l’indique, beaucoup de récits boyslove sont en fait des romances. Et à leur propos, je laisse Joanna Russ parler des fanfictions Kirk/Spock (dans l’univers donc de Star Trek) dans les années 80 :

L’une des meilleures autrices de K/S dit : « Le problème est que les femmes qui n’aiment pas assez leurs propres corps ne se voient pas sauver l’univers une fois par semaine et elles ne peuvent pas laisser leur sexualité s’exprimer sans devenir dépendantes ou victimes. Alors Kirk et Spock le font pour elles. » Elle note également que « le sexe dans les fictions autour de Star Trek (écrites par des femmes pour des femmes) est de la sexualité féminine […] Les lectrices [….] veulent être des adultes fortes, belles, complètes, qui choisissent d’aimer sans limite, de faire totalement confiance et de ne jamais être trahies dans leur confiance. »

[Joanna Russ, Pornographie par les femmes pour les femmes, avec amour, dans L’Exoplanète féministe de Joanna Russ p.155]

Le boyslove a évolué depuis les premières fanfiction slash dont parle Russ, notamment parce qu’il est aimé et nourri par des personnes qui, si elles se sont découvertes via le yaoi à une époque où elles se considéraient par défaut comme des femmes cishétéro, se sont rendues compte en grandissant qu’elles ne l’étaient pas et on porté un autre regard sur leurs pratiques du boyslove. Ce à l’instar justement de Théodore Koshka dont je citais la nouvelle.

Aussi, ce qui s’appliquait hier n’est peut-être plus autant d’actualité.

Mais le point qui attire mon attention, c’est que l’on retrouve exactement les éléments de « création de situations où les personnages n’ont pas à assumer leurs désirs » que Contrapoints pointait au sujet de Twilight :

En fait, ces inquiétudes, ces scrupules et ces hésitations ) à l’égard des deux personnages sont si paralysantes que les « amants doivent, encore et encore, être poussés l’un vers l’autre par une force extérieure à eux-même ». Dans ces récits, il y en a toujours un qui saigne, un qui a la fièvre, qui est commotionné, qui est mutilé, amnésique et j’en passe. [Ces] histoires, encore et encore, créent des situations dans lesquelles les deux ne sont pas responsables.

[…]Les femmes ne doivent pas initier un rapport sexuel. D’où les conventions dramatiques démesurées pour finalement libérer la sexualités des amants, conventions où le manque de responsabilité est excitant en soi, un intensificateur de la stimulation sexuelle, de la vulnérabilité et de l’émotion générées à partir des conditions.

[Joanna Russ, Pornographie par les femmes pour les femmes, avec amour, dans L’Exoplanète féministe de Joanna Russ p.152 et 157]

Parenthèse sur la littérature queer (et transfem)

Cela vous a peut-être interpeléés : les citations de la partie consacrée aux explorations des désirs par et pour les femmes hétéros proviennent toutes de personnes (Contrapoints, Théodore Koska, Joanna Russ) qui ne sont, en fait, pas des femmes cis hétéro.

En creux, ce qui se dessine, c’est la question des regards queers et, par extension, des productions queers (qui ne se contentent pas de commenter ce que font les femmes hétéro). Un regard qui, et j’insiste là-dessus, est en fait pluriel.

On en vient alors à cette catégorie de livres que j’ai également du faire l’effort de chercher : la littérature queer (où il n’est pas toujours question de sexe, mais où néanmoins j’ai trouvé la plupart des scènes que j’estime les plus intéressantes à ce niveau et dont j’escompte bien parler).

Sauf qu’il n’y a pas une littérature queer, il y a des littératures qui se trouvent être produites par des queers, des littératures qui mettent en scène des personnages LGBT, des littératures qui abordent des questions qui me semblent transformatrices d’un point de vue queer, etc.

Bref, avant d’aller plus loin sur le désir et la sexualité, j’aimerais faire une parenthèse sur les littératures queer, afin qu’on soit d’accord sur ce dont on parle. Et peut-être cela permettra-t-il aussi de mieux saisir pourquoi c’est dans un pan précis de la littérature queer que j’ai trouvé les meilleurs (selon moi) textes sur le désir. Ce sans essentialiser les identités des personnes qui écrivent ces textes : D’abord, au même titre qu’il y a des livres avec des personnages LGBT dans lesquels il est en fait question d’hétérosexualité, il y a tout un tas d’autaires qui peuvent être LGBT eux-mêmes sans qu’il s’agisse là d’un thème qui infuse ou informe leurs productions. Ensuite, les personnes qui ont un regard n’ont pas toutes le même.

En fait, si on part du postulat qu’il y a (comme on l’a vu jusqu’ici) une omniprésence des violences, notamment sexuelles (à la fois dans la SFFF « classique » dont je parlais en introduction, et dans les fictions « par des femmes pour des femmes » où il y a une érotisation de la non-responsabilité donc du non-choix donc du non-consentement), il y a deux (trois en réalité) manières de réagir :

- La première, dans une optique féministe, consiste à faire des VSS une thématique à part entière (montrer les violences subies et ce qu’elles font aux victimes)

- La deuxième, également dans un optique féministe, consiste à faire abstraction des violences pour imaginer et représenter ce à quoi pourrait ressembler le monde s’il n’y avait pas d’agressaires.

- La troisième, qui sait à quel point cela nous imprègne. Nous ne sommes ni parfaitement victimes, ni parfaitement coupables, mais priss dans une réalité complexe entre les deux. Et c’est cela qu’elle entend rendre par la fiction

La première approche nous fait sortir du sujet (cf la première partie), mais les deux suivantes forment les deux extrémités d’un spectre d’une littérature queer qu’il me semble important de définir avant d’aller plus loin. Afin que l’on parte toustes avec les mêmes bases.

Dans la continuité du féminisme

Quand il fait sa propre analyse de Twilight en 2019, Pralinus (aka Théodore Koshka) ne voit qu’une seule qualité à Twilight (après avoir longuement et en chanson énuméré toutes les raisons pour lesquelles il trouve l’œuvre problématique) : puisque le public (féminin) s’y reconnaît, autant en prendre son parti et réinventer sa propre version de l’histoire grâce au pouvoir de la fanfiction. Imaginez, nous dit-il, une « Bella badass » qui « conscientise l’abus qu’elle subit d’Edward le pourri et refuse d’être soumise » parce qu’il n’y a « pas de limite à ce [qu’on retire d’une œuvre] » ou à l’inverse « un twilight safe niveau sexualité ».

Cela peut sembler deux options très différentes, mais elles se recoupent plus qu’il n’y parait. Elles relèvent de la même envie, celle de montrer les « gentills » de l’histoire : Que le récit soit centré sur ce qu’iels subissent ou sur les manières dont leurs relations peuvent être saines et consenties en l’absence d’agressaires, les personnages n’ont pas ni à se remettre en question, ni à humaniser les personnes qui les blessent. Si réalisation il y a, ce sera de comprendre qu’iels n’ont jamais été en faute, parce qu’iels ne méritaient pas (personne ne mérite) les violences dont iels ont été victimes.

C’est en cela que ces récits sont, pour moi, dans une même démarche, en continuité du féminisme. Ils émanent d’une vision féministe du monde : les femmes sont oppressées par le patriarcat, dans 90% des cas d’agressions, ce sont elles les victimes, il faut parler de cette situation majoritaire, apprendre aux femmes qu’elles sont légitimes à dénoncer ce qu’elles subissent et à chercher réparation, leur dire qu’il est injuste qu’on ne les croit pas et que leurs plaintes débouchent si souvent sur des non-lieux.

C’est une vision qui cherche à s’étendre, à se diversifier, à montrer des personnages qui ne sont pas seulement des femmes mais des lesbiennes, gays, bi, trans, etc.

Mais elle s’étend sans se modifier. On se retrouve avec des récits qui contiennent des personnages LGBT, écrit par des autaires LGBT, mais qui témoignent des préoccupations des féministes plutôt que de celles des queers.

Voir même, si l’on va chercher encore plus en profondeur dans la construction des idées, qui reprennent des codes tout droits emprunté aux modes de pensées qu’elles voudraient dénoncer.

C’est là que réside le problème. L’idée du bonheur avec laquelle nous vivons est basée sur l’affaiblissement des autres. Mais nous ne questionnons pas car nous tenons à cette idée du bonheur qui écarte la notion d’inconfort. Être dans l’inconfort va de pair avec la responsabilité. [Or] Si nous voulons transformer nos manières de vivre, il faudra faire de nouveau rentrer l’inconfort dans nos vies, comme processus naturel de l’être humain, et comme responsabilité personnelle […] – j’aime me rendre compte que je suis mal à l’aise et essayer de comprendre pourquoi. Ma vie intérieure n’en est que plus riche, et je me sens plus profonde et plus humaine.

[Sarah Schulman, La Gentrification des esprits p.148]

En effet, le féminisme est dans cette zone étrange où il est à la fois antinormatif (puisqu’il est par définition anti-patriarcal), et promoteur de sa propre normativité (puisque par définition il existe pour défendre les femmes : car la vraie norme du patriarcat, ce n’est pas tant la masculinité, c’est l’hétéronorme, qui elle-même est constituée de deux normes conçues comme complémentaires > au dessus la masculinité hégémonique (que l’on connaît bien), et au dessous la féminité qui est, elle aussi, hégémonique (mais dont on parle beaucoup moins, même si le concept est pourtant exploré ici et là, notamment par bell hooks dans À propos d’amour)).

Quand on y regarde de près, se sont principalement des femmes cis, ou des transmasc attachéés aux milieux féministes dans lesquels ils/iels se sont construitts, qui écrivent ce genre de textes (c’est pas une fatalité, c’est une constatation de tendances) : Dans Diluées, vendu par actuSF comme une anthologie d’érostisme queer, tous les textes sont écrit par des meufs cis ou des transmascs (à l’exception du premier), et tous mettent en scène des relations entre meufs cis et transmasc (à l’exception du dernier, et du texte de Théodore Koska sur l’hétérosexualité via l’omegaverse dont j’ai déjà parlé). C’est sûrement un peu injuste de demander à ce recueil, puisqu’il est le seul à se placer sur le créneau de la SFFF érotique queer en France (à ma connaissance), d’être le représentant du genre. Mais je ne peux m’empêcher de trouver révélateur ce sommaire avec une majorité absolue « d’afab », et sans mecs cis gay/bi : Le féminisme étendu au queer, ou le queer intégré au féminisme, se fait « sans mecs cis » (fussent-ils gays/bi), et avec jamais plus d’une femme trans à la fois (pour la caution). Le choix des autaires/textes reproduit cette scission que j’ai mainte fois commentée. Scission qui, je tiens à le préciser, est assez répandue pour ne pas être imputables aux anthologistes seules qui ont sûrement fait au mieux. Moi-même, quand j’étais dans l’organisation de fantastiqueer et cherchais à établir une liste d’invitéés potentiells (francophones, et vivant assez proche de la France pour entrer dans notre tout petit budget), me rendait compte que j’avais en tête pléthore de noms de femmes cis lesbiennes/bi, bonne quantité de transmasc, une toute petite poignée de femmes trans (pas suffisamment pour respecter cette règle que je m’étais fixée, vu notre tout petit nombre d’invitéés, de ne pas sauf exception faire venir la même personne deux années consécutives), et aucun homme cis gay/bi (ils existent pourtant, mais très loin de mes cercles).

Cette littérature « diversité » ou « inclusive » est celle qui est la plus répandue, parce que le féminisme est répandu (assez pour que même des gens pas du tout féministes se sentent obligéés de prétendre l’être), et en adopter les enjeux narratifs permet de trouver une place auprès des maisons d’édition de bonne volonté (qui peuvent se dire « ah je comprends de quoi ça parle, et en plus il y a de la diversité lgbt, c’est important, je vais publier ce texte ! »)

Comme dit Sarah Schulman :

Il est impossible désormais de prétendre que l’homosexualité n’existe pas. En revanche, il est possible de chercher des représentant⋅e⋅s homosexuel⋅e⋅s rassurant⋅e⋅s et de les intégrer au débat publique.

[Sarah Schulman, La gentrification des esprits p.104]

Loin de moi l’idée de dénigrer cette littérature-là. Il est vrai que ce n’est pas celle que je préfère, mais elle rempli un besoin réel, celui de représentations positives. On a besoin d’elle : comme l’ont théorisé pas mal de personnes, se sentir représentéé est important dans la construction d’un individu

En revanche, je suis gênéé qu’on ne cherche quasiment jamais à savoir ce que pourrait être la littérature queer au-delà de la volonté de représentation. Compter l’augmentation du nombre de personnages LGBT dans les livres, c’est bien. Mais personnellement, ça ne me suffit pas. Et je ne suis pas seull à le dire.

Les possibilités de la science-fiction sont en effet trop grandes pour que l’on s’arrête là et plaident pour une pleine appréhension de la dimension politique du queer. Il ne s’agit pas tant d’un combat visant à obtenir une place pour telle ou telle communauté, que d’inventer d’autres systèmes, d’autres modes de vie ensemble, compatibles avec la pluralité des façons d’être au monde qui, contrairement à ce que l’on croit est déjà là.

[Ketty Steward, Le Futur au pluriel : réparer la SF p.65]

Par et pour les freaks, avec amour

« D’accord, aller plus loin » me direz vous. « Super idée de vouloir des récits transformateurs, complexes, queers. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Qu’est-ce que t’entends par là, Plume ? »

Je vais tenter de le dire, en partant de cette observation : oui, le monde est injuste, violent, terrible, mais quand les personnes marginalisées se retrouvent entre elles, elles créent de nouveaux liens dans lesquels elles ne sont plus en position d’infériorité systématique, des liens dans lesquels elles doivent apprendre à reconnaître les réflexes qu’elles ont hérités à la fois de la culture dominante (dans laquelle elles ont baigné comme tout un chacun), des mécanismes de survie mit en place à force d’être miss en morceaux par le monde extérieur, et du reste d’éléments pas forcément explicables qui constitue leurs personnalités.

Si on veut parler de ce qu’est être queer, il faut parler de nos propres enjeux, des dynamiques spécifiques de nos existences qui ne peuvent pas se dissoudre dans le féminisme, ne serait-ce que parce que, chez nous, il n’y a pas, très clairement identifiable dans 90% des cas « d’un coté une victime (c’est la femme) et de l’autre le bourreaux (c’est l’homme). » Comme le rappelle Sarah Schulman :

Le rapport sur les violences intimes dans les couples LGBTQI de 2014, réalisé par le National Coalition of Anti-Violence Program, indique qu’en « 2013, la police à arrêté la mauvaise personne – soit la victime – dans près de la moitié des arrestations qui ont fait suite à des cas de violences conjugales chez les personnes LGBTQI. »

[Sarah Schulman, Le Conflit n’est pas une agression p.71]

Quand on fait ça, très vite, on est pas « les gentils de l’histoire ». On est des gens.

Des gens avec une part d’ombre, des gens brisés parfois, qui se retrouvent dans des situations où l’amour ne suffit pas, et qui en souffrent atrocement, et qui cependant savent qu’il n’y a pas vraiment de coupables, des gens qui grandissent et qui demandent pardon, ou juste des gens qui se regardent dans un miroir et qui se moquent un peu d’elleux-mêmes.

Je veux dire : on peut lire Twilight (ou tout autre récit d’un goût discutable) et se dire que c’est problématique et qu’on va juste le réécrire autrement, ou alors on peut lire Twilight et se dire que c’est formidable d’avoir une œuvre qui révèle si bien, même malgré elle, à quel point nos désirs sont tordus.

Récemment, alors que je lisais Écrire pour les sœurs – Anthologie transfem, et que je comparais à d’autres de mes lectures transféminines, j’ai été frappéé de cette vibe commune que je retrouvais, qui me donnait presque envie de définir une littérature transfem (c’est à dire une littérature qui se trouve être, actuellement, principalement écrite par des femmes trans, sans pour autant leur être réservée). C’est difficile à cerner exactement (comme le sont les vibes), mais il y a quelque chose de l’ordre d’une irrévérence.

C’est dans la manière dont, au détour de ses explications sur Twilight, Contrapoints laisse échapper en parlant de Léopold von Sacher-Masoch (du nom duquel est tiré le mot « masochisme ») qu’elle aussi voudrait « qu’une perversion soit nommée d’après [elle] ! » (1:25:56)

C’est dans la désinvolture avec laquelle Sabrina Calvo décide de titrer les deux derniers chapitre de Toxoplasma « Fuck toute » et « xxd », ou dont, plus globalement, elle met toujours en scène des personnages qui foirent leurs relations à force de s’obséder sur des trucs, à la recherche d’une poésie qui supplanterait le reste.

— Écoute, je t’adore. Vraiment. Mais moi, je peux pas m’attacher à quelqu’un comme ça, par le corps. […] J’aimerais que tu vives ce que tu dois vivre Nikki. Pas chercher un sens, pas attendre la providence dans tes prières, même si tu as fui les gens qui te les ont apprises.

[Sabrina Calvo, Toxoplasma p.53]

C’est dans la manière dont est mit en exergue ce paradoxe de l’amour qui ne suffit pas, et qui cependant doit suffire. C’est dans l’honnêteté avec laquelle sont reconnus l’inévitabilité des conflits et le rôle qu’on y joue.

De ces promesses de solidarité qu’elles n’avaient pas toujours tenues, mais que, pour être honnête, tu n’avais pas vraiment respectées non plus. De la façon donc ce que tu avais perçu comme une utopie révolutionnaire s’était changé en une série d’espoirs déçus. […]Pour ne pas te faire de peine, je n’oserais pas te dire que j’étais déjà passée par là, que je m’étais déjà cognée le cœur en arpentant ces chemins sinueux. Mais la complexité de nos situations individuelles, nos vécus et traumas mélangés, brassés dans de si petits espaces, rendent les conflits inévitables.

[Anne Feret, À l’ombre des cis, dans Écrire pour les sœurs p.71]

C’est dans cette certitude qu’il faut dépasser la colère, même si elle est légitime, parce qu’on a trop bien vu combien elle peut nous dévorer : nous détruire nous-même et ceusses qu’on aime plutôt que nos ennemis.

Mais ce que je veux que tu comprennes, Clémence, c’est que tu ne peut pas être que dangereuse. Tu dois aménager de l’espace pour la tendresse dans ton cœur, et pour la douceur aussi. Parce que savoir comment et quand frapper quelqu’un⋅e ne va pas te sauver de l’obscurité qui vit en toi.

[Kai Cheng Thom, Fèm magnifiques et dangereuses p.190]

C’est dans, justement, la reconnaissance de l’obscurité qui vit en nous.

Depuis 1995, la mort des éléphants mâles des réserves naturelle d’Afrique du Sud était due à quatre-vingt-dix pour cent à d’autre bandes de pachyderme errants, soit une augmentation de mille cinq cent pour cent de la violence entre éléphants comparé aux décennies précédentes.

[…] Au cours des décennies passées, les humains ont assassiné, mutilé ou déplacé une génération entière d’éléphants plus âgés, qui auraient dû enseigner à leurs descendants les compétences familiales, sociales et émotionnelles nécessaires pour gérer leur six mille huit cent kilos de muscles et d’os à travers lesquels coulent, à la place, des souvenirs traumatiques de souffrance et d’un chagrin trop difficile à supporter.

[…] Les femmes trans sont des éléphanteaux. […] Nous aussi pesons six mille huit cent kilos de muscles et d’os forgés de rage et de traumatismes […] Notre force nous permet de nous auto-détruire sans difficulté. Mais nous sommes une génération perdue. Nous n’avons pas d’aînées, pas de groupe stable, personne pour nous montre comment accepter la douleur. Pas de matriarche qui puisse dire aux jeunes filles d’arrêter ou leur montrer en exemple leurs propres vies accomplies et menées dans la joie.

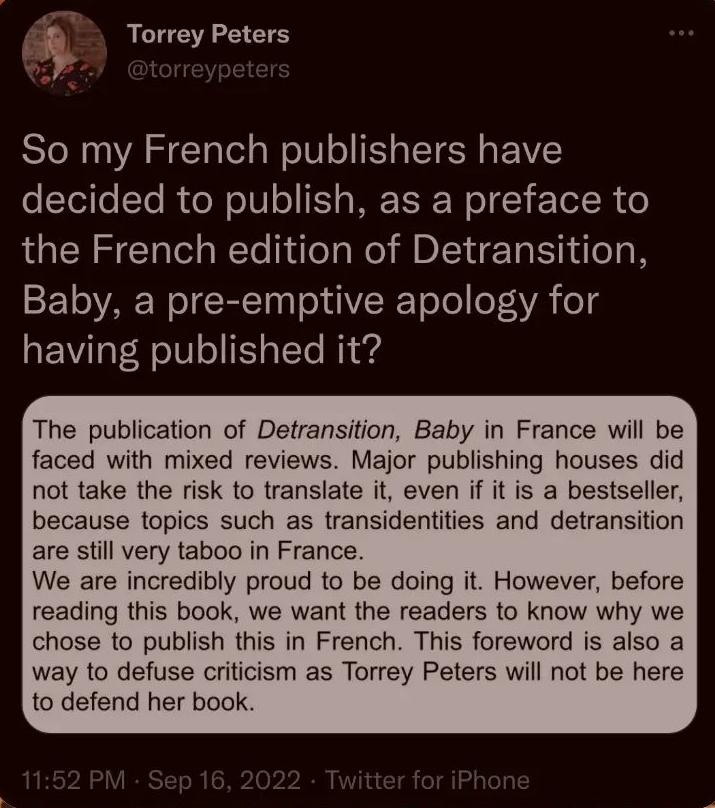

[Torrey Peters, Detransition, Baby p.130]

C’est dans le refus des discours faciles.